Ausbildung und Studium

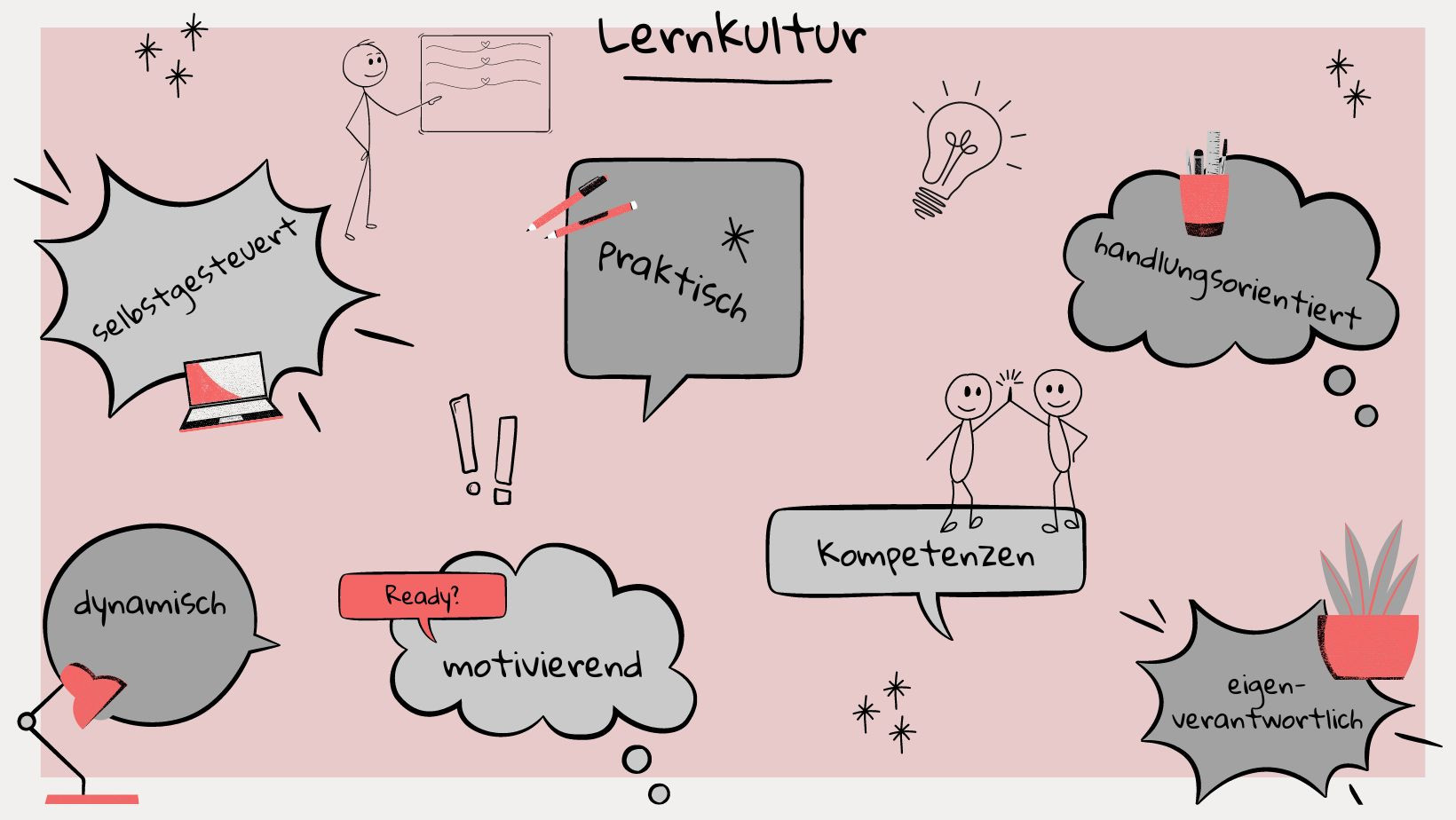

Besonders in der Erwachsenenbildung wird viel leichter gelernt, weil Sie wissen, wofür Sie lernen. Noch leichter geht´s, wenn Sie sich für die Sache engagieren, begeistern und motiviert sind. Wir ermöglichen es Ihnen, Ihre Lernprozesse aktiv zu steuern und ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse einzubringen. Durch die direkte Anwendung des Gelernten in realen Situationen wird das Verständnis vertieft und die Motivation gesteigert, also "Learning by doing". Beim selbstgesteuerten Lernen übernehmen Sie die Verantwortung für Ihren eigenen Lernprozess. Mit unserer Hilfe setzen Sie sich Ziele und reflektieren über Ihre Fortschritte.

Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut!

Problemorientiertes Lernen (POL)

Integrierte Lernaufgaben und skriptbasiertes Selbststudium sind für uns selbstverständlich, tragen jedoch nur bedingt zum selbstorganisierten und selbstverantwortlichen Lernen bei. Das problembasierte Lernen (POL) geht von konkreten Problemen (z.B. Fallbeispielen aus der logopädischen Praxis) aus, für die Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden müssen. Anhand eines Falls wird das eigentliche Problem sowie Ziele definiert, die abgearbeitet werden, um zu Schlussfolgerungen zu kommen. Damit fördern wir Ihre Problemlösekompetenz sowie Ihr interdisziplinäres Denken.

Lebenslanges Lernen

Lebenslanges Lernen umfasst, „alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt.” (EU 2001)

Die Logopädie ist nicht nur als therapeutische Handlungswissenschaft gefragt, es geht auch um ihren Professionalisierungskontext.

Unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens geht es für Logopäden/-innen darum, ihre berufliche Handlungskompetenz durch die Reflexion ihres beruflichen Handelns systematisch zu erweitern und zu vertiefen, was für die Professionalisierung und Anerkennung der Wirkungsbereiche der therapeutischen Berufsgruppe unerlässlich ist.

Um stets nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft handeln zu können, ist es für Logopäden/-innen unverzichtbar, während der gesamten beruflichen Lebensspanne das eigene Handeln zu hinterfragen und hinsichtlich seiner Evidenz zu überprüfen. Von den Logopäden/-innen ist damit gefordert, sich im Berufsalltag regelmäßig mit dem eigenen Denken und Handeln in der Praxis auseinanderzusetzen.

Kompetenzerwerb

Ziel Ihrer Ausbildung ist es, beruflich-professionelle Handlungsfähigkeit zu entwickeln, um in den verschiedenen Handlungsfeldern der Logopädie tätig werden zu können. Es geht nicht um isolierte Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern um die Fähigkeit und Bereitschaft zu fachlich fundiertem und verantwortlichem Handeln.

Bezogen auf professionelles und berufliches Handeln führen Lernprozesse zu einer nicht unmittelbar beobachtbaren Kompetenz, mit der Aufgaben in beruflichen Handlungsfeldern, wie beispielsweise logopädische Diagnostik und Therapie, bewältigt werden können. Kompetenz im Sinne einer beruflich-professionellen Handlungsfähigkeit wird somit in der Aufgabenbewältigung, d.h. durch die Therapieperformanz sichtbar.

Der Kompetenzbegriff spielt im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) eine bedeutende Rolle. Als Kompetenz wird die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen bezeichnet, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassende Handlungskompetenz verstanden (vgl. Kompetenzprofil für die Logopädie, dbl).

Erfahren Sie mehr

Bildung für Gesundheitsfachberufe Rastpfuhl 12a, D-66113 Saarbrücken

- Erste Hilfe

- Kurs für außerklinische Beatmung

- Palliative Care

- Palliative Care und Hospizarbeit, Multiprofessionelles Modul 40 h

- Spezielle Schmerzpflege

- Fachpflege Schmerz, Onkologie, Palliativ

- Notfallpflege

- Fachpflege Intensiv / Anästhesie

- Praxisanleiter

- ZERCUR GERIATRIE® Pflegehelfer

- One Minute Wonder

-

Cookies

Cookies

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. -

Technisch notwendige Cookies

Technisch notwendige Cookies

Diese Cookies sind notwendig, um die Grundfunktionen der Internetseite zu gewährleisten und können nicht deaktiviert werden. Üblicherweise werden sie als Antwort auf bestimmte Aktionen des Anwenders aktiviert, wie z. B. ein Login oder das Speichern der Datenschutzeinstellungen. Wenn Sie auch diese Cookies nicht wünschen, dann können Sie als Anwender grundsätzlich alle Cookies für diese Domain in den Browsereinstellungen unterbinden. Eine fehlerfreie Funktionalität dieser Internetseite kann dann aber nicht gewährleistet werden.

Verwendete Cookies:

-

Analytische Cookies

Analytische Cookies

Diese Cookies werden für statistische Erhebungen eingesetzt und ermöglichen u. A. die Besucher dieser Seite und Seitenaufrufe zu zählen sowie die Herkunft der Seitenbesuche auszuwerten. Mit den Cookies sind wir in der Lage zu bestimmen, welche Inhalte unseren Besuchern am meisten gefallen und wie sie sich auf unserer Internetpräsenz bewegen.

Verwendete Cookies:

-

Funktionscookies

Funktionscookies

Diese Cookies ermöglichen eine bessere Funktionalität und eine Anpassung an Userpräferenzen z. B. für abgespielte Videos. Diese Cookies werden von externen Dienstleistern gespeichert. Die Deaktivierung dieser Cookies kann ausgewählte Funktionalitäten beeinflussen.

Verwendete Cookies: